こんにちは、ヤヌスです。

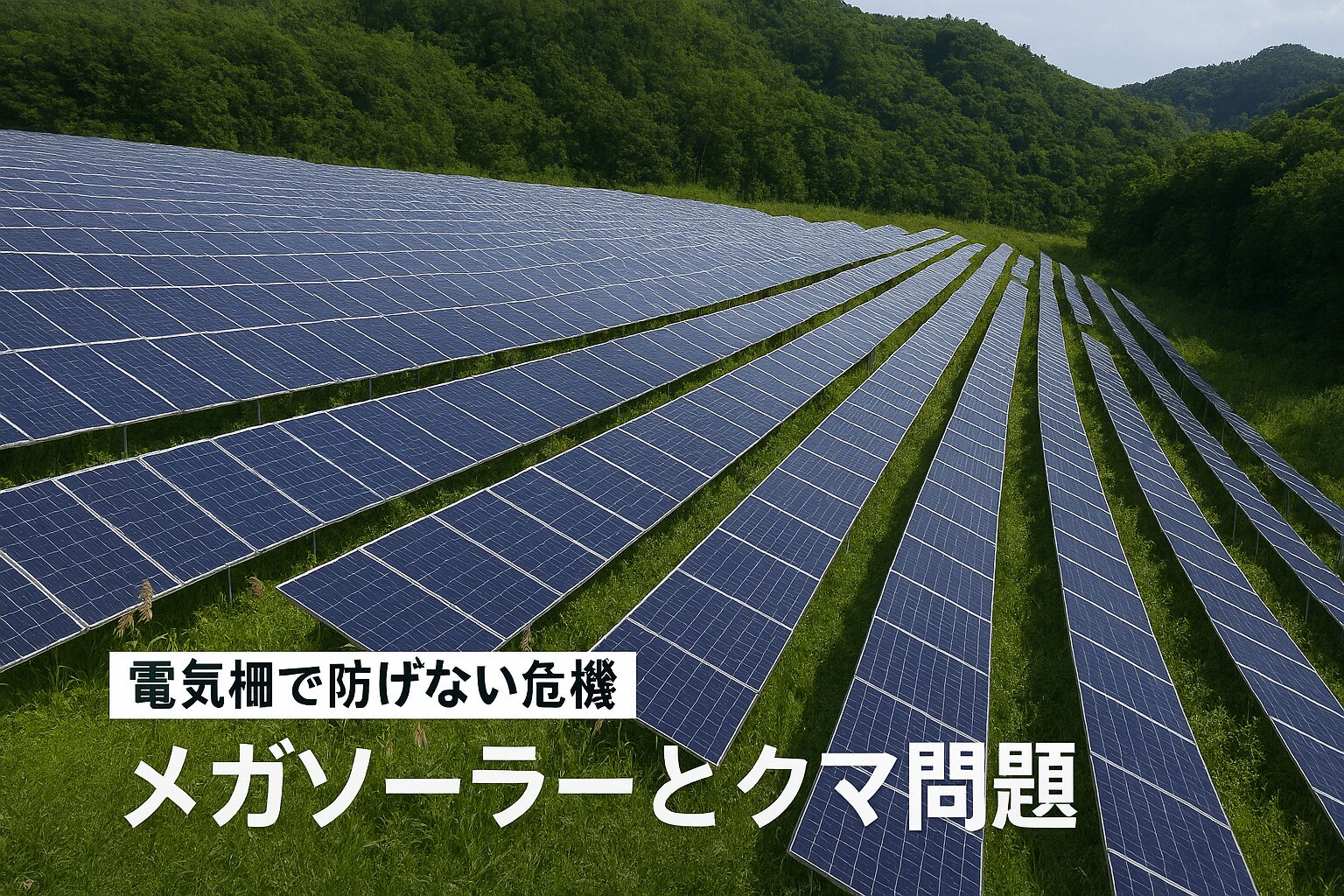

「メガソーラー設置が招くクマ被害」は、単なる環境問題ではありません。これは、「経済効率」を最優先し、「国土保全」と「住民の安全」を放置した行政と企業の、構造的な怠慢が招いた人災です。

既存の電気柵では、なぜクマの侵入を防げないのか? なぜ、クマの生息域の破壊が進む中で、政府・自治体は規制を強化できないのか?

本記事では、この**「メガソーラー・クマ問題」の根本原因**を、企業倫理の崩壊、行政の無策、そして法整備の構造的欠陥という三点から徹底的に批判します。

この記事でわかること(メガソーラーとクマ問題):

- ・メガソーラー設置場所がクマの隠れ家となる3つの構造的理由。

- ・電気柵や物理的な柵では新世代のクマを防げない理由。

- ・FIT制度(固定価格買取制度)が山林の安易な荒廃を招いた背景。

- ・エネルギー政策が国民の安全保障を脅かしている構造的欠陥。

1. メガソーラー設置が「クマの楽園」を生む3つの理由

メガソーラーは、クマにとって「安全で快適な環境」という二重の魅力を持っています。

1-1. パネル下の「隠れ家」と「安全地帯」

パネルが広範囲に敷き詰められた土地は、人間の目が行き届きにくく、特に日中は恰好の休息場所・隠れ家となります。巨大な遮蔽物が、クマを外部の刺激から守る役割を果たしてしまうのです。

1-2. 周辺の「荒廃化」とエサの増加

建設のために切られた樹木や、管理が放棄されたパネル周辺は、人間の手が長く入らないため雑草・低木が異常に繁茂しやすくなります。これがクマが好む新たなエサ場となり、集落近くへの生息を促します。

1-3. 人里への「誘導路」となる立地

採算性重視で多くのメガソーラーが、山林に近い里山や耕作放棄地に建設されています。これは、クマが奥山から人里へ移動する際の「バッファ地帯」や「誘導路」となってしまいます。

関連記事:【衝撃】クマの出没多発の裏にメガソーラー?無計画な開発が招いた「自然との境界線」の消失

2. 「電気柵」では防げない、クマの食性と行動パターンの進化

電気柵の設置は一般的な対策ですが、進化してしまった「アーバン熊」にはその効果が薄れています。

2-1. 柵の「無力化」とコストの限界

熊は学習能力が高く、電気柵の電線を噛み切ったり、支柱をなぎ倒したりする例が報告されています。また、広大なメガソーラー敷地全体を完璧に管理し続けるコストも大きな課題です。

2-2. 「アーバン熊」の食性と誘引リスク

電気柵の外に、罠にかかったシカやイノシシの肉といった高カロリーな獲物があることを覚えた「肉食化アーバン熊」にとって、電気柵は単なる障害物でしかありません。メガソーラーの荒廃地が、人里に近い食料源への「中継地点」として機能してしまっているのです。

3. 日本のエネルギー政策と危機管理の構造的欠陥

クマ問題は、エネルギー政策のひずみが安全保障に影響を与えた結果といえます。

3-1. FIT制度と「安易な山林破壊」

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)は、採算性の低い山林や里山を安易にソーラーパネル設置用地へと変え、地域の生態系と植生を破壊する一因となりました。これは、地域の環境特性を無視した、危機管理の視点に欠ける政策であったと言えます。

3-2. 長期的な「荒廃管理」の視点欠如

建設後の長期的な「荒廃管理」の視点が欠けているため、野生動物の行動圏を変えるという予測可能なリスクを招きました。エネルギーの安定供給だけでなく、その裏側にある安全確保まで含めて「危機管理」と捉えるべきです。

💰 まとめ:エネルギー政策と安全保障

メガソーラーとクマ問題は、「自然エネルギー推進」と「国民の生活の安全」という、本来両立すべき課題の対立を示しています。

真の危機管理とは、土地利用、生態系の維持、そして国民の安全を総合的に考えることであり、目先の政策効果にとらわれず、長期的な「荒廃地の管理」にこそ、政府は本腰を入れるべきです。

関連性の高いリスク管理記事

エネルギー政策の裏側にある日本の危機管理の構造的欠陥を理解するために、以下の記事もぜひ合わせてご確認ください。